Stereotipi e pregiudizi. Perché temiamo tanto chi è diverso?

Il sentimento, istintivo e a volte molto forte, di diffidenza verso gli estranei è la conseguenza di una trappola mentale: il pensiero categoriale.

Puoi elaborare stimoli visivi, uditivi, tattili, olfattivi e gustativi, anche in parallelo. Hai la capacità di formulare soluzioni per deduzione, di immaginare il futuro, di ricordare il passato… perfino di ragionare su te stesso, in astratto.

Merito di quella straordinaria “macchina per pensare” che hai nella testa, il risultato di centinaia di milioni d’anni di selezione naturale.

Il cervello, istante per istante, capta e interpreta non solo gli stimoli ambientali, ma anche quelli prodotti dalla sua stessa attività: impulsi, bisogni, sentimenti. E non fa pause. Anche nel bel mezzo di un sonno profondo, un rumore abbastanza forte può ridestarlo: è sempre in ascolto.

Un notevole dispendio d’energie. Non sorprende, quindi, che cerchi di facilitarsi il compito. La sua “scorciatoia” preferita? Le categorie.

Il modo di fare della mente umana è a tal punto categoriale che non ci accorgiamo di essere vittime di questo “trucco” ventiquattro ore su ventiquattro.

In sintesi, categorizzare significa introdurre, sulla base di talune caratteristiche, un “oggetto” in un “contenitore”, la categoria appunto.

Che cosa contraddistingue un’automobile? Ha le ruote, un motore, un abitacolo in cui entrare. Ma soprattutto si muove, ti porta in giro. Quindi fa parte dei “mezzi di locomozione”.

In pratica ogni oggetto di cui fai esperienza, presto o tardi finisce in categorie. Ecco che, così, puoi ignorare la cascata d’informazioni sensoriali che di continuo ti si rovescia addosso. Incasellando, non sei costretto ad analizzare ogni singola caratteristica di tutto ciò che vedi per elaborarlo e comprenderlo.

Sapere senza dover capire è rassicurante. Immagina di essere alla guida della tua auto e all’improvviso di udire, proveniente dal vano motore, un rumore sinistro. Con ogni probabilità, interpreterai quell’evento come un’anomalia, un guasto. Questo, pur sapendo poco o nulla del funzionamento di un motore. E in un batter d’occhio saprai come agire: accostare, innanzitutto. E poi, forse, contattare il soccorso stradale.

Ecco il vantaggio delle categorie. Ti permettono di prendere decisioni repentine in assenza d’informazioni complete.

La “scorciatoia” delle categorie trova applicazione anche nel rapporto con gli altri: il nostro comportamento sociale ne è influenzato.

Risponderesti al poliziotto di un posto di blocco come sei abituato a fare con il tuo miglior amico? E al datore di lavoro come faresti con un bambino di tre anni? L’età, la professione, lo status sociale ed economico, l’apparenza fisica, il sesso sono solo alcuni dei tratti che consideriamo per categorizzare chi ci sta di fronte. Risultato: sappiamo come trattarlo senza doverlo conoscere a fondo.

“Noi” e “loro”. Le ragioni biologiche ed evolutive della diffidenza verso gli altri

La comparsa della specie Homo risale al Pleistocene, un’epoca di due milioni e mezzo d’anni contraddistinta da variazioni climatiche estreme.

Immagina la vita degli uomini primitivi. Forse padroneggiavano l’arte della caccia, ma certo non disponevano d’armi raffinate e, non di rado, da predatori diventavano prede. Savane, boschi e foreste erano la casa di carnivori famelici, più veloci, forti e resistenti di quanto fossero loro.

Nel complesso, la specie umana contava qualche centinaia di migliaia d’individui, isolati in piccoli drappelli, ciascuno formato da poche decine d’unità. Nel proprio gruppo, ognuno conosceva tutti alla perfezione. Spesso i compagni di viaggio erano parenti stretti: madri, padri, figli, fratelli, cugini.

L’agricoltura non esisteva, né si conoscevano le tecniche d’allevamento del bestiame. Così, quegli uomini e donne davano vita ad accampamenti temporanei, di fortuna, pronti a spostarsi dietro le migrazioni degli animali da branco o alla ricerca di nuove zone ricche di frutti spontanei. Spinti dal terrore dell’ennesima carestia, nel loro continuo girovagare incontravano altri piccoli gruppi umani in lotta per la sopravvivenza, anch’essi stremati e incattiviti dalla penuria di risorse.

In un mondo tanto precario i gruppi coesi, capaci di supporto e di aiuto reciproco, avevano le migliori opportunità di farcela. Ecco perché, ancora oggi, in noi è così forte l’identità di gruppo, quel sentimento d‘appartenenza che ci spinge ad affermare: “Questa è la mia gente”.

Si ritiene che l’Homo Sapiens, comparso negli ultimi 200.000 anni, abbia sbaragliato le altre forme di Homo anche grazie a una migliorata capacità di fare gruppo.

Il nostro cervello di uomini moderni è frutto dell’eredità di questo lungo percorso evolutivo. Certo, oggi disponiamo della tecnologia per coltivare frutta e verdura, e di carne fresca senza doverci esporre ai rischi e agli imprevisti della caccia. Ma la nostra mente conserva i medesimi istinti e paure di un tempo: ha un orecchio sempre teso al prossimo pericolo. Se lo aspetta, è certo che verrà.

Con il termine ingroup s’intende la comunità di cui fai parte, l’insieme di persone al quale ti senti di appartenere, accomunato dai medesimi valori, ideali, abitudini. Individui con i tuoi stessi obiettivi e, quindi, presumibilmente amichevoli e cooperanti. Con un comportamento omogeneo al tuo e, perciò, prevedibile.

Per outgroup s’intende il resto. Degli estranei ignori le tradizioni, le norme culturali, i valori. Le loro azioni non appaiono prevedibili: potrebbero rivelarsi ostili. Per questo, sei portato a diffidarne. E, infatti, coloro che collochiamo nell’outgroup ci suscitano un istintivo senso d’allarme. Loro potrebbero essere nemici, interessati alle stesse risorse per le quali noi stiamo lottando.

L’identità di gruppo è un sentimento fondato sulla categorizzazione sociale, sulla collocazione di chi ci sta di fronte nell’ingroup o nell’outgroup. Pensaci: su cosa ti focalizzi, almeno all’inizio, presentandoti a qualcuno? Sulla sua apparenza esteriore, il colore della pelle e i tratti del viso. Su ciò che dice e su come lo dice: sul linguaggio, lo specchio dei suoi pensieri.

Siamo portati a stare in guardia verso chi non parla la nostra lingua e ha un aspetto fisico diverso. Siamo un po’ più aperti e benevolenti se chi ci sta di fronte, pur avendo tratti fisici esotici, parla allo stesso modo nostro. Lo siamo ancora di più se lo percepiamo affine sia nell’aspetto, sia nel parlare.

Quanto tempo occorre per conoscere davvero qualcuno? Nel mondo primitivo, in cui la rapidità era essenziale, ciò poteva rappresentare un concreto rischio per la sopravvivenza. Non a caso, ancora oggi di fronte all’estraneo tendiamo a ricercare ciò che ci è utile a inquadrarlo prima possibile entro una o l’altra categoria, non certo ad analizzarne i tratti distintivi. Mi somiglia? Posso ritenerlo appartenente al mio gruppo?

Anche senza volerlo, in virtù della risposta a questa domanda il nostro atteggiamento si orienterà. Sarà cooperante e tollerante in misura maggiore o minore. Un esempio? Tendiamo a tirare in ballo fattori situazionali per giustificare gli errori commessi dalle persone a noi vicine: “Lui non è così, deve avere avuto una terribile giornata per essere stato tanto sgarbato”. Lo stesso comportamento, nel caso di un individuo dell’outgroup, sarebbe forse spiegato con fattori disposizionali: “Deve proprio essere una persona spregevole per avermi trattato in quel modo!”

Dalle categorie ai pregiudizi il passo è breve: accade quando, senza pensarci due volte, affibbiamo a qualcuno attributi che riteniamo tipici del gruppo dal quale proviene.

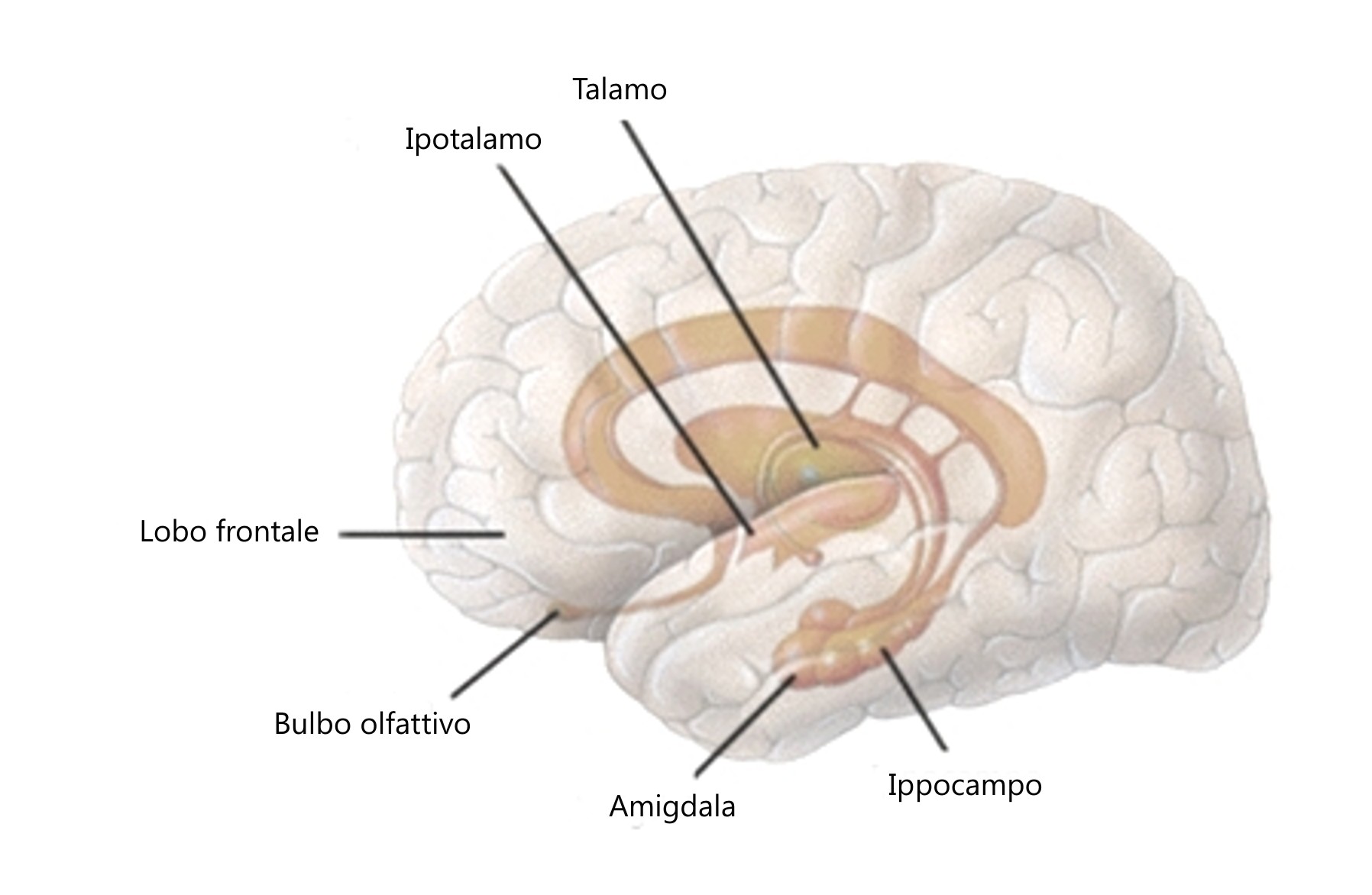

Di questo atteggiamento, che non a caso ha ben poco di razionale e molto di emotivo, è responsabile la parte arcaica del cervello: il sistema limbico, situato sopra il tronco cerebrale.

Fra le strutture che compongono il sistema limbico vi è l’amigdala, una minuscola formazione sottocorticale deputata in particolar modo alle reazioni d’allerta, d’ansia e di paura. Ogni volta che ti senti in pericolo è attiva l’amigdala. Anche quando, di fronte a qualcuno che ti appare “diverso”, percepisci uno strisciante disagio.

L’istinto primitivo alla diffidenza nel mondo di oggi

Cosa pensi dei bambini? E degli anziani? Delle donne? Degli uomini? Dei ricchi? Che opinione hai dei politici e di chi è in posizione d’autorità?

Meno le tue idee sono particolareggiate, più è probabile che siano frutto di semplice categorizzazione e che, in realtà, siano stereotipi o pregiudizi.

Stereotipi e pregiudizi sono scorciatoie di pensiero. Certo, ti permettono di formarti idee nette, ma nel frattempo ti illudono che il mondo sia comprensibile con un ristretto numero di concetti.

In realtà, convinzioni basate su queste premesse, nel migliore dei casi sono lacunose e imprecise, nel peggiore campate in aria. Com’è possibile formarsi un’idea accurata della mentalità, dei valori, delle capacità di una persona con un’occhiata o soltanto considerando sul suo contesto d’appartenenza?

Centinaia di migliaia d’anni fa, prediligere l’ingroup a scapito dell’outgroup migliorava, senz’altro, le probabilità di sopravvivere. L’esiguità della popolazione umana permetteva a quei piccoli, sparuti gruppetti di restare isolati o di lottare senza conseguenze rilevanti. Uno aveva la meglio e prosperava, l’altro soccombeva e si estingueva.

Ma, oggi, otto miliardi di persone popolano la Terra, distese di ghiaccio e di sabbia comprese. Ogni comunità è interdipendente. La crisi economica di uno Stato si riverbera, con un effetto domino, su numerose nazioni; le carestie e le siccità di un territorio generano migrazioni di massa verso altri. Il disboscamento di foreste a occidente provoca il peggioramento della qualità dell’aria a oriente. Lo scioglimento dei ghiacci a nord determina catastrofi ambientali a sud.

E le distanze sono ormai ridottissime: le carovane che, migliaia d’anni fa, impiegavano settimane a spostarsi di qualche decina di chilometri, si sono trasformate in aerei capaci di atterrare nell’emisfero opposto in meno di una giornata.

In uno scenario come questo, cosa pensare del primitivo istinto a cooperare soltanto con chi ci è prossimo e simile, e a essere noncuranti del benessere di chi non lo è?

© Gabriele Calderone, riproduzione riservata.

Fissa un primo appuntamento!

Ti avviseremo per email sui nuovi articoli

...

leggi altro su